Presencias encantadas

Eran dos hermanas de un total de siete hermanos entre otros que ángeles fueron. Quizás sumaran diez, quizás.

De eso, en aquellas sinuosidades del ayer, se cuidaban de hablar, aunque no de murmurar.

Para los más pequeños mucho era lo vedado. Preservarlos. Preservar inocencias que de tanto preservarlas, sugerían picardías que nada tenían de inocentes.

Los siete, hijos de tío Antonio, hermano de mi abuela paterna y padre elegido en esta tierra que los albergara a todos, sin límites.

Mi padre, considerado por su tío como un hijo más, aceptado con amor y realidades materializadas.

Casa familiar, la de ellos. De portales abiertos, condicionados. Quien los traspasara debía reconocer confines.

Entraba a un ámbito donde la vida se vivía a fondo desde la verdad sencilla, no siempre fácil.

Tío Antonio perdió su mujer siendo aún joven. En consecuencia, los siete hermanos a su madre en una época en la cual las decisiones, las responsabilidades, incluían no sólo a adultos sino también a los más jóvenes, a niños capaces de contribuir al bien familiar.

Siete hermanos supérstites empeñados en crecer pese a todo.

Dos eran varones de los que poco se conocía. A lo largo de sus vidas sólo fui testigo de las horas que destinaban al descanso o a tareas que enmendaran desarreglos imprevistos, por lo general de orden práctico, que por cierto, menudeaban. Supe de sus partidas, de sus regresos, de sus vidas que se entretejían fuera del hogar. Murmullos divagados.

Las mujeres. La mayor falleció al dar a luz una niña que pasó a ser la hija que no engendraron, consintieron por demás y educaron como mejor pudieron.

Las dos mujeres que la seguían, cronología mediante, escogieron a edad propicia, la vida conventual; a ella entregadas por el resto de sus días.

Las otras dos, en orden e intereses, igual sendero que las que las precedían seguir quisieron. Hubieron de renunciar a sus deseos por imperio de las circunstancias familiares que les fue imposible evadir. Del resto, poco fue además dado a conocer, oculto por siempre, obligado bajo pena de considerárselas transgresiones inapelables.

Una de ellas transformó rincones del hogar en sitios exclusivos de rutinas monacales. Su semblante sereno, sus sonrisas infrecuentes, a veces reprimidas con dulzura vigilada. Paciente siempre, incisiva cuando no era escuchada y ella consideraba que debía serlo. Adela.

Encarnaba en buena parte de sus horas la sabiduría silenciosa con visos de humildad. No daría más pasos, de los que estimara convenientes, fuera de su pergeñado convento personal; fiel a su juramento interior.

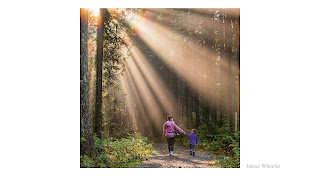

Así la vi. Así recuerdo su transitar por la casona, los grandes patios, hasta llegar a la huerta conectada con la vivienda. Caminaba concentrada en sus pensamientos que incluían oraciones musitadas, por el jardín donde el aljibe rodeado de vegetación múltiple, era la figura suprema, misteriosa; de aguas profundas, frescas, en las que se reflejaba la cabeza de quien se atreviera a asomarse por las dos portezuelas de hierro. Y esa era yo, la que feliz contradecía imposiciones. Me atraía violarlas aunque por ello ganara cuantas reprimendas consideraran suficientes y a las que nunca prestaba oídos.

Me sentía libre, intuía incluso de pequeña, que a ellas las guiaba cariño cuidadoso.

Adela no sólo meditaba, oraba; cooperaba en todo, en las tareas del hogar, asistía a sus hermanos, dispuesta siempre a secundar a quienes la necesitaran. Tejía, cosía interminables prendas para los que de mucho carecían y poco conocía. Incontables menudencias pasaron por sus manos hábiles. Activa y mejor dispuesta, como el que más.

Conmigo era tierna, aunque a menudo me impusiera restricciones.

Adela también guardaba secretos. Alguna vez, alguien, la había desencantado en tanto daba la última puntada a su traje de novia.

Fina. Apodo que marcaría su personalidad. Fina o Josefina. Explosiva, espontánea, riente. Idéntica en sus creencias a sus hermanas; a su vez, distinta.

Habría de seguir los mismos rumbos desde perspectivas diferentes.

Existía entre ellas una diferencia de edad importante. Adela la precedía. Fina era la menor de todos sus hermanos.

Ostensiblemente diferían una de otra.

Fina. Campanita de cristal que tañía en su risa, en su voz afinada. Relumbraban luces de fuego en sus ojillos redondos; ligereza en su andar conducido por vientos revitalizadores.

Oraba tendiendo ropas al sol, batiendo colchones, barriendo patios enérgica. Decidida, ágil, subía a las ramas altas; cosechaba frutos maduros.

Liberaba tenacidad entre las ollas de las que surgían exquisitas compensaciones.

Fina era la canción festiva, la religiosidad adornada de risas.

Recorría calles sujetando pesados envoltorios que contenían parte de lo que recogiera por las mañanas, destinados a parientes, amigos, vecinos, a los que daba en participar de los bienes conseguidos con esfuerzo propio.

Sus manos nunca fueron bonitas, o sí; laboriosas en extremo.

Fina era actriz consumada en escenarios parroquiales donde se desarrollaban homenajes al santo del día.

Primera actriz que contaba con admiradores fervientes que aspiraban a algo más que al aplauso enfervorizado concedido.

Hubo por aquellos días quien batiendo palmas se sintió con derecho al abrazo que ella jamás aceptó y al que ella, con cierta malicia en sus dichos, en sus carcajadas, transformó en episodio trivial digno de ser difundido y del que guardaba especial recuerdo.

Quién olvidaría, no precisamente yo, aquellas noches transcurridas en la habitación de altos techos, en medio de la cual se elevaban, porque así las veía desde mi estatura de niña, enormes camas anchas, cabezales de hierro, protegidas por las colgaduras transparentes que pendían del techo, desplegadas a lo ancho y a lo largo, abarcándolas completas en su dignidad.

Trepaba a ellas vigilada por Fina que permitía mis retozos, deseosa de hundirme en esa aventura que significaba para mí dormir debajo de las gasas sutiles que nos protegían de insidiosos insectos, en un período en el cual todavía no existían otros métodos drásticos.

Compartía con Fina su cama. Adela reservaba su intimidad sin que por ello dejara de dispensar sus serenas, insistentes recomendaciones.

Asegurar puertas, ver que trabas y candados estuvieran bien cerrados. No olvidar lo sucedido la noche anterior. sin luna.

Dudas, posibilidades; mejor prevenir. Fina asentía tolerante.

No había que descartar presencias fantasmales. Había sucedido. Lo oído había sido concreto; lamentos lúgubres, cadenas, eran prueba de ello.

Lo primitivo asomaba antes del amanecer. No en vano recordaban relatos de apariciones extrañas.

Fina solía revolotear largo rato entre prendas y mantas. Se cercioraba de que nada estuviera fuera de lugar.

Yo no cesaba de preguntarle mil cosas; mi curiosidad infantil obtenía respuestas comprensivas aunque a veces lograba impacientarla.

Sin embargo, desplegaba un enorme cariño sobre mí a través de sus cuidados y no sólo me cubría con la tibieza que exigía el invierno o las frescas sábanas aromadas de sol veraniego.

Los diálogos entre las dos hermanas revivían. Mi aventura continuaba; atenta a los pormenores apasionantes sobre fantasmas que nunca vi.

Esa noche especial, la pesadez en los párpados no me permitió seguir oyendo sus descripciones espectrales a pesar de intentarlo. El sueño infantil recóndito vencía mi espíritu aventurero. Jamás tuve miedo; no entonces.

De adulta me permití desconfiar de aquellos supuestos espantajos.

Probablemente, seguramente, quienes se pasearan por las soledades de la noche, fueran humanos conocedores del terreno que pisaban.

Juveniles vecinos, parientes, cualquiera de ellos, del grupo de muchachos que gustaba de bromas con destino fijo, programadas entre risas. Cosa usual en esos días, cuando no se contaba con demasiadas distracciones tecnológicas y siendo que ellos no desconocían la credulidad férrea de las mujeres de esa casa, la seguridad, la familiaridad; los hechos concretos diarios del vecindario protegido.

Ese tiempo, esas mujeres, habrían de acompañarme de por vida con sus alegrías, ingenuidades; historias ocultas.

Tal vez debería reseñar páginas y más páginas sobre ellas; su cotidiana epopeya.

Soles tibios que relumbraron a través de tantas vidas; en la mía.

Me pregunto si sabrían lo mucho que en mí influyera su amoroso talento. Si, sospecharían que serían parte de mi propia historia; de este relato.

Definitiva presencias tangibles.

Comentarios

Publicar un comentario