Enigma

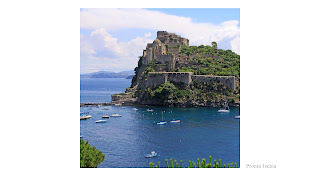

Mar. Colinas boscosas. Mar. Península lejana. Otro continente, otras tierras, otro cielo fundiéndose hacia el horizonte en el verde marino.

Otra lengua, dulce idioma.

En la cima de una de aquellas colinas, se herejía el antiguo poblado de mil y cientos de años más. Poblado que fuera históricamente principado. Todavía por aquel entonces podían observarse restos del que fuera imponente castillo, altas torres, almenas derruidas.

Entre sus piedras, en noches de fábulas recreadas junto a la hoguera, bajo el oscurecido cielo de incontables diamantes, rondaban fantasmas danzantes, príncipes, princesas, hadas, duendes. Arrollaban imaginarias historias de inexistentes ejércitos victoriosos.

Pasado señorío, cantares al son de laudes.

Mucho después, otras realidades.

Tiempos de posguerra, primeros años del siglo veinte.

Altas casonas conservando antiguos estilos, apretadas, abriendo sus portales sobre estrechas callejuelas ascendentes, descendentes.

Familia patriarcal. Familia que trascendía, abarcaba con orgullo de estirpe, costumbres, parte del pueblo construido por sus ancestros mediante duros trabajos, solitarios sacrificios. Circunstancialmente obligados a atravesar el océano.

Obtener en lejanas tierras dignos beneficios difíciles de alcanzar, por aquel entonces, en su lugar de origen.

Beneficios que les permitirían acceder a próspera vida, aunque ello significara no pocas veces, dolorosas renuncias, alejamientos. Dificultosos regresos.

Reinserciones familiares aún mucho más dificultosas.

La familia crecía. Infantiles vidas desarrollándose, afianzándose.

Él era el segundo de tres hermanos.

Su padre, acostumbrado a las asperezas vividas, hombre severo de pocas sonrisas. Su madre, transformaba en dulzuras las rudezas paternas. Su hermana mayor fluctuaba entre severidad y terneza, a pesar de su corta edad. Su hermano, el más pequeño, se movía con la mansedumbre de sus primeros pasos.

El, apenas un niño de ocho años. Sin embargo, conocía sus primeras íntimas obligaciones.

Deambulaba desde tempranas horas por tierras que ascendían fértiles laderas, renovadas pasturas, arboledas añosas, castaños, nogales. Tierras adquiridas por su padre al retornar al hogar después de fructíferas aventuras transoceánicas.

Al atardecer descendía fatigado, deseoso de descubrir desde los primeros recodos del camino, los contornos de la solariega casona, la grácil figura de su madre transitando el terrado, el hogar.

Ese día, como cada día, subía despacio, paso a paso. No estaba solo, lo acompañaba el rebaño de dóciles ovejas blancas, robustas, lo rodeaban. El, muchas veces solía correr, otras saltar entre ellas, niño al fin se entregaba a sus ingenuas fantasías.

Detrás, siguiéndolos fiel, retozaba el juvenil perro pastor, ladridos tiernos. Su indispensable ayuda facilitaba tareas, vigilaba el pastoreo. Inquieto alertaba ante el probable peligro.

El ardoroso sol se adueñaba de las primeras horas de aquella tarde. Unido a la quietud del lugar, infundía pereza.

Naturaleza silente, embellecía la mansedumbre del mar, allá abajo, deslizándose calmo sobre la playa que circundaba la colina.

En lo alto, la atmósfera celeste, infinito manto sin nubes.

Su madre le había preparado la acostumbrada vianda. Sentado sobre la hierba, su estrecha espalda apoyada en el alto castaño, saciado, tragó el último bocado.

El perro, a sus pies, roía el hueso del que poco quedaba. Las ovejas apenas se movían.

El sopor se adueñó de él. Sin advertirlo, fue deslizándose hasta apoyar su cabeza sobre el atadillo que contenía las pocas cosas que acostumbraba llevar. Se quedó dormido.

No supo cuándo, ni por qué, algo lo alertó.

Algo cálido recorría su estirado cuerpecito de niño confiado.

Extraño aliento fuerte rozándole las piernas. No sintió miedo, la somnolencia todavía lo acogía.

El suave susurro le advirtió que no debía moverse. No lo hizo, apenas entreabrió los párpados lo vio. Retuvo la respiración. La somnolencia desapareció.

El susurro regresó alertándolo.

El lobo había bajado de lo profundo del bosque, husmeaba a su alrededor.

El niño, inmóvil, seguía observándolo a través de sus ojos entornados. Él sabía que el lobo era criatura de temer. No pocas veces lo escuchara de boca de sus padres, vecinos, habitantes de la campiña.

Insólito que no se dirigiera hacia las ovejas que pastoreaban sin advertirlo. Mucho más insólito aún, distraído por quien sabe qué razón, su aliado perro pastor descendía corriendo la colina, dejándolo solo, podía verlo sin levantar siquiera su cabeza. No podía llamarlo.

El lobo volvió a acercarse a él, su aliento rozó una de sus manos. El apretó los párpados.

Recordó el susurro, la advertencia, todo dependía de su inmovilidad. El miedo cooperaba paralizándolo.

El susurro regresó, suave, le advirtió que confiara. Aunque no entendía de dónde provenía todo aquello, niño dócil, confiaba.

Pasaron largos minutos, tiempo que él no medía, desconocía.

Retumbaba su corazón, el temor crecía. Deseaba llamar a gritos a su madre.

No lo hizo, lo detuvo el insistente, incomprensible susurro. Aterrado, obedecía.

De pronto, lo milagroso ocurrió, así, porque sí.

Era demasiado pequeño para razonar, cuestionar lo incierto. De algún modo lo hizo, sin darse cuenta, aturdido.

Increíblemente, el lobo comenzó a alejarse. Muy lentamente giró sobre si mismo. Pausado, olía rincones. Decidido, se dirigió hacia el interior del bosque, perdiéndose en la espesura.

El niño, temblando, se enderezó. De pie, sin dejar de temblar, caminó en dirección al rebaño. Llamó a su perro, gritó con fuerzas. Quería escapar, correr, volar, regresar al redil de las tierras bajas. Volver junto a su madre, a su casa, llorar.

El niño, dejó atrás la infancia. Fue hombre.

Siendo joven, fuerte, al igual que su padre, cruzó el océano.

Anduvo su vida en otro mundo como mejor supo hacerlo.

Formó su propia familia, alejado de lo que fueran sus raíces, en elegido territorio.

La adultez lo halló junto a quienes amaba y lo amaban.

Nunca olvidó aquella tarde de rara quietud, ni el singular susurro que lo guiara. Nunca logró develar totalmente aquel enigma. Solía basarse en supuestas probabilidades que no lo satisfacían, realidades de ciencia y experiencia. Las estudiosas tentativas ajenas aportarían otros conocimientos, otros argumentos, él dudaría siempre.

Cierta serena tarde de otro inaugurado verano, durante el inesperado diálogo familiar, nos confió todavía azorado, su infantil momento vivido.

La inusitada, probable verdad se perdería en el tiempo, infinitas lontananzas.

Ese niño, ese hombre, fue mi padre.

Su azoramiento hoy lo es mío.

Comentarios

Publicar un comentario